植物是人工湿地系统的重要组成部分之一,其根际是植物与微生物相互作用的主要区域。大约5%-21%的总光合固定碳以根系分泌物的形式转移到根际,根系分泌物可以改变根际微生物的丰度和多样性,进而影响人工湿地中氮的去除效率。然而,处理高负荷污水过程中植物根系分泌物的变化特征及根际微生物群落的响应机制仍不清楚。因此,中国科学院亚热带农业生态研究所吴金水研究员团队通过野外小区控制试验,选择了美人蕉、梭鱼草和黄菖蒲三种湿地植物对养殖废水进行处理。研究旨在揭示处理高负荷污水过程中湿地植物根际微生物群落的响应特征及氮去除机制。

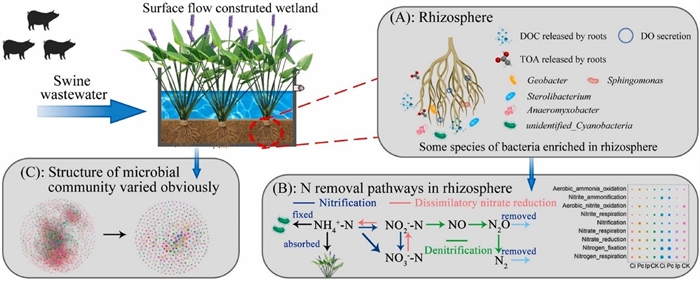

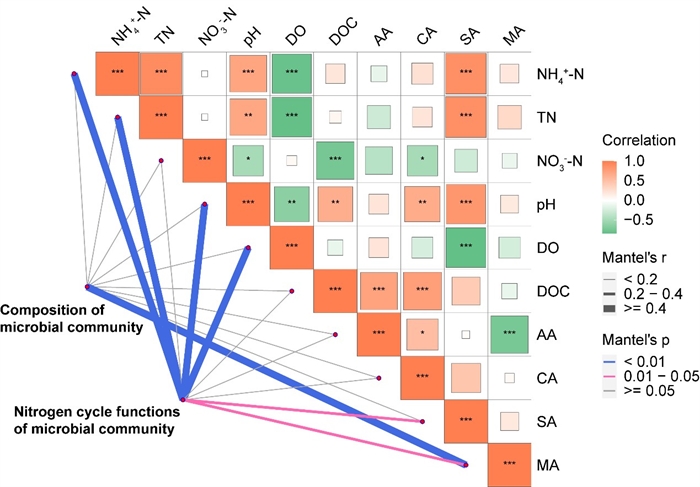

研究发现:相比于美人蕉,梭鱼草和黄菖蒲更适合处理含高浓度氮的养殖废水。梭鱼草和黄菖蒲根系分泌的溶解性有机碳(DOC)和总有机酸(TOA)在处理养殖废水后分泌速率增加,而美人蕉则呈现相反趋势。不同湿地植物根际微生物群落具有相同的优势门,但其相对丰度上存在差异。在处理养殖废水后微生物群落具有更加明显的协同和共生关系。养殖废水中的NH4+-N、TN浓度、pH、溶解氧(DO)含量以及根系分泌的丙二酸和琥珀酸可促进根际低丰度的氮循环功能微生物生长,进而增强微生物对氮素的降解能力,从而提高了人工湿地中氮的去除效率。本研究结果有助于进一步理解高负荷污水处理过程中植物根际氮的去除机理,也对人工湿地系统处理高负荷污水的功能提升技术具有重要理论价值。

相关研究成果以Effect of root exudation on community structure of rhizosphere microorganism of three macrophytes during treating swine wastewater为题发表在环境科学与生态学Top期刊Journal of Environmental Management上。本研究得到了国家重点研发计划项目(2023YFD1702003)和国家自然科学基金(42077215,42177110)项目的共同资助。

人工湿地植物根际脱氮机制示意图

环境因子及根系分泌物对根际微生物群落的组成和氮循环功能的影响